L'église Saint-Gal de Langast

- Thématique Lieux d'intérêt

- Mis à jour le 29/11/2022

Sélectionner le fond de carte

PLAN IGN

PHOTOS AERIENNES

CARTES IGN MULTI-ECHELLES

TOP 25 IGN

CARTES DES PENTES

PARCELLES CADASTRALES

CARTES OACI

CARTES 1950 IGN

CARTE DE L’ETAT-MAJOR (1820-1866)

Open Street Map

Afficher les points d'intérêt à proximité

Hébergements

Informations

Lieux d'intérêts

Producteurs

Restauration

Services et Commerces

Autre

Echelle

|

latitude

48.2804

|

longitude

-2.6626

|

altitude

162 m

|

|||

|

adresse

1 Rue du Presbytère

22150 PLOUGUENAST-LANGAST |

accessibilite

|

||||

Photos & vidéos (3)

|

|

|

description

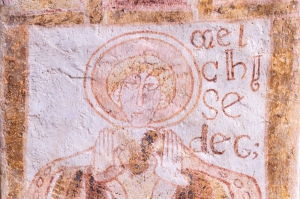

Le bourg aurait pour origine un ermitage du Haut Moyen Age, en vieux breton Lann. On connaît peu de choses de la paroisse de Langast et de son église, longtemps considérée comme un édifice du 16e siècle. En effet, aucun document écrit ne permet d´éclairer les origines de cet édifice. A l´église romane a été ajouté, au 14 ou 15ème siècle, un clocher-porche à l´Ouest. La majeure partie de la construction date du 16ème siècle, époque à laquelle ont été construits les bas-côtés de la nef, les dernières travées du chœur et le chevet plat. Au 18ème siècle, on ajoute à l´édifice des contreforts. Au début du 20ème siècle le bas-côté nord de la nef est entièrement repris. Ce n´est en fait que lors de travaux de restauration conduits entre 1982 et 1995 par le service des Monuments Historiques que cet édifice considéré comme daté du 16ème siècle, a révélé une nef romane. Lors de ces travaux de nombreuses peintures murales ont été mises au jour, essentiellement sur les intrados des arcs et les faces intérieures des piliers de la nef. Cet ensemble appartient à trois périodes différentes. En effet, les peintures datent de la période romane (nef : faces intérieures des grandes arcades), du 16ème siècle (bas-côté sud et nord notamment) et du 17 ou 18ème siècle (mur ouest et bas-côté sud). En ce qui concerne le premier ensemble, attribué à la période romane, différentes hypothèses ont été formulées quant à la datation exacte de ces peintures. Certains les ont attribuées au 9 ou 10e siècle, d´autres considèrent qu´elles appartiendraient au 12e siècle. Suite à ces importantes découvertes, l´édifice a été classé Monument Historique le 10 avril 1981. Source Service régional de l’inventaireLa largeur importante de près d´un mètre des baies, la présence d´opus spicatum dans les murs de la nef et l´allure des grandes arcades constituent, selon Philippe Guigon, autant d´arguments qui plaident en faveur d´une datation du début du 11e siècle pour cette nef. Ce que rejoint Marc Déceneux, pour qui ces caractéristiques qui tendent à rappeler l´église du Lou-du-lac, conduiraient à proposer une datation autour de l´an mil. En ce qui concerne les peintures murales découvertes lors des restaurations plusieurs hypothèses de datation ont été formulées, notamment celle du 9e ou 10e siècle. Cette proposition, s´appuyant à la fois sur la technique employée, le peu de pigments utilisés et le style assez schématique des figures pose différents problèmes. Le 9e ou 10e siècle ne correspondent pas à l´époque de construction de l´édifice attribuée au tout début du 11e siècle. De plus, des détails dans ces peintures viennent contredire l´hypothèse d´une réalisation d´époque carolingienne. En effet, les inscriptions Michel et Melchisédech par comparaisons paléographiques ont été datées du 12e siècle. Les costumes représentés à Langast possèdent des particularités, comme les manches larges et le col, qui n´apparaissent dans la peinture qu´au 12e siècle.Il faut donc probablement voir dans l'église une construction des alentours de l'an mil et dans les peintures une œuvre de la fin du 11e siècle et du 12e siècle. Seul le vaisseau central de la nef ainsi qu´une partie de la façade occidentale appartiennent à l´édifice primitif, roman. La façade romane est en partie masquée par le clocher-porche ajouté au 14 ou 15e siècle. Malgré l´adjonction de ce clocher, on peut aisément percevoir les éléments et la composition de la façade d´origine de l´édifice. Au sud, à l´extérieur de la façade, on conserve la partie haute d´un contrefort amorti en larmier qui épaulait la façade primitive de l´église, ainsi que le départ d´un pignon amorti en triangle. A l´intérieur du clocher d'époque gothique on retrouve les dispositions d´origine de cette façade occidentale, construite sur plusieurs rangs en opus spicatum. Elle ouvrait sur la nef par un grand portail en arc plein-cintre appareillé de minces claveaux de granit et briques. La partie supérieure de cette façade, où se voient deux baies géminées, semble refaite, d´après sa maçonnerie en grand appareil nettement différente de celle de l´édifice primitif. A l´intérieur, la nef communiquait avec les collatéraux par quatre arcades en plein-cintre légèrement outrepassé. Les arcs sont à simple rouleau présentant des claveaux de briques et plaquettes de schiste, ils retombent sur des piles carrées, sans imposte. Dans la partie supérieure du mur, sous la charpente, ont été mises au jour des baies romanes qui fournissaient un éclairage direct à la nef. Percées au-dessus des grandes arcades, elles sont en arc plein-cintre, formées de claveaux de briques et plaques de schiste (tout comme les grandes arcades). Larges d´un mètre environ ces fenêtres, aujourd’hui aveuglées, étaient peu ébrasées. Les murs du vaisseau central de la nef où sont percées les arcades et baies romanes, présentent, tout comme celui de la façade occidentale, une maçonnerie en opus spicatum. Les bas-côtés d´origine de la nef étaient moins élevés que ceux qui existent aujourd’hui, des travaux de restauration ont d´ailleurs permis de retrouver les traces des poutres d´origine. Le chœur actuel présente un chevet plat mais nous ignorons complètement le plan et l´aspect du chœur primitif.

Note moyenne