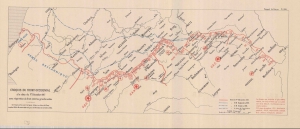

la Ligne de Front au 18 Juillet 1918 - Les Bornes Vauthier

- Thématique Tourisme de mémoire

- Mis à jour le 11/03/2018

- Identifiant 47197

|

durée / niveau

Voiture

|

distance

784,3 km

type parcours

Aller Simple

|

|||||||||

|

Lieu de départ

1 r de seppois

68580 Largitzen |

accessibilite

|

|||||||||

|

prestations payantes

Non

|

type(s) de sol

Bitume

Terre Herbe Rochers |

|||||||||

|

Mots clés

14-18, guerre, front, ligne

|

||||||||||

Photos & vidéos (1)

|

description

Aujourd'hui, 96 des 120 bornes initiales sont encore érigées, dont 19 en Belgique.

Circuit décrit par Pascal G. (77) en janvier 2014.

V1.0 du 09-03-2016

Hébergements à proximité

Charmante maison en Région Trois Frontières

Chez Dimanche, F2 meublé, city break***.

"Le relais Bleu" au pied du Grand Balon d'Alsace

gîtes Céladon et Indigo

Chalet dans les Vosges

gîte de groupe sport, détente, bien-être, nature

"La scierie": gite cosy au calme dans la nature

Bienvenue dans le charmant petit chalet du Bel'Air

sources

http://www.terres-de-guerre.fr/iti/xUrKIVeSVGZddAAAW

Le site Bataille de la Marne - Mémorial Dormans fournit également d'intéressantes informations :

http://memorialdormans.free.fr/

Voici le front au 15 novembre 1914

http://www.terres-de-guerre.fr/photo/5428dda7e49519e622000090/full

et au 1er décembre 1917

http://www.terres-de-guerre.fr/photo/5428dcaee49519e62200006e/full

Les cartes ont été établies par le Service Géographique de l'Armée (devenu l'IGN en 1940) et provient du site : http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/cartographie/les-cartes-de-lign

infos parcours (2)

Monument aux Soldats Français et Ossuaire Français du Mont Kemmel

|

|

|

|

Dixmude et le Bataille de l'Yser

Les troupes franco-belges résistent du 16 octobre au 10 novembre 1914 et se retranchent derrière l'Yser à cette dernière date, après avoir abandonné Dixmude.

|

|

Points d'interêt (47)

Le Hartmannswillerkopf ou le Vieil Armand

Le Hartmannswillerkopf (Vieil-Armand) en fait partie.

Il se situe entre Guebwiller et Cernay dans le Haut Rhin. Il fait partie de la chaîne des Vosges, et domine la Plaine d’Alsace de ses 956 mètres.

Eperon rocheux dominant la plaine d'Alsace au sud des Vosges, l'Hartmannswillerkopf est l'un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre.

Pendant la Première Guerre mondiale, le Hartmannswillerkopf, éperon rocheux dominant la plaine d'Alsace au sud des Vosges, occupait une position stratégique.

Plus de 150000 hommes appartenant à des régiments venus de toute la France, en particulier les Chasseurs et les Diables rouges du régiment de Colmar, s'y sont battus pendant quatre ans pour reconquérir l'Alsace.

Près de 25 000 officiers, sous-officiers et soldats sont tombés au "Vieil Armand", comme l'avaient baptisé les poilus.

Vous pourrez visiter l'Hartmannswillerkopf (ou Vieil Armand), cimetière national et ancien champ de bataille de la guerre 1914-18 (visite libre).

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

68700 Wattwiller

La Bataille du Linge en 1914 et 1915 - Vosges

La région de Munster et du Linge fut, dès septembre 1914 puis février 1915, ensanglantée par de violents affrontements, embuscades et destructions par tirs d’artillerie.

Ce sont les vestiges et les traces encore très présentes sur le sol, que vous allez découvrir en suivant ce circuit, aménagé le long de cette portion de la ligne de front, creusée dès le printemps 1915 entre la frontière Suisse et la Mer du Nord.

Sur cette portion du front du Linge-Barrenkopf, longue d’à peine deux kilomètres, se déroula entre le 20 juillet et le 16 octobre 1915, l’une des plus sanglantes batailles de la Grande Guerre dans les Vosges. Elle aura coûté la vie à plus de 17.000 jeunes soldats français et allemands.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

68370 Orbey

Nécropole nationale de la Fontenelle - Ban-de-Sapt

Le massif des Vosges est jalonné par un grand nombre de sites de combats de la guerre 14-18.

Contrairement aux autres champs de bataille de la Grande Guerre, la spécificité du massif des Vosges est d’avoir été le seul front 14-18 de montagne sur le sol français, avec des infrastructures et technologies de logistique et de transport, des impacts paysagers et des enjeux stratégiques liés à des contraintes climatiques et géographiques.

En décembre 1914, le front se stabilise. Dans les Vosges lorraines, les lignes s’accrochent sur la crête frontière du Violu, sur des observatoires naturels comme la Fontenelle ou tiennent des positions stratégiques comme la Chapelotte.

Les attaques de 1915 popularisent chacun de ces noms. La Fontenelle est ainsi le symbole de ces vaines opérations de grignotage.

Erigé dès 1920 sur les anciens vestiges de la guerre de mines, ce cimetière militaire comble les anciennes tranchées et le champ de bataille. Pourtant, le bouleversement alentour témoigne encore de la violence des combats. A l’instar de Verdun, trois hameaux du Ban-de-Sapt ne seront pas reconstruits ; leurs vestiges sont aujourd'hui encore visibles.

La nécropole est aujourd'hui le point de départ d'un sentier de mémoire qui fait découvrir les réalités de la Grande Guerre dans les Vosges.

La nécropole nationale de La Fontenelle regroupe près de 1384 corps issus de 9 cimetières militaires provisoires. Les dépouilles de 424 soldats reposent en ossuaire.

Au sein même de cette nécropole, est érigé un monument, en grès rose des Vosges. Œuvre du sculpteur Émile Bachelet, ce monument a été dressé en mémoire des "grands soldats des Vosges et vaillants défenseurs du sol vosgien". Il constitue ainsi un "phare mémoriel" rappelant à tous le sacrifice des combattants.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/la-fontenelle

88210 Ban-de-Sapt

Nécropole nationale de la Chipotte

Situé sur les contreforts des Vosges, le cimetière national de Saint-Benoît-la-Chipotte rassemble les dépouilles de soldats morts pour la France lors de la bataille de la Mortagne (24 août au 13 septembre 1914). Créé en 1919, il est réaménagé de 1920 à 1935 afin de regrouper les corps de soldats exhumés de cimetières provisoires de la région entre Rambervillers et Saint-Dié. Il a fait l’objet d’une réfection complète en 1975. D’une superficie de 7 070 m², le cimetière regroupe les restes mortels de près de 2 000 soldats français dont près de 900 sont repartis en deux ossuaires.

Bataille de la Mortagne

24 août - 13 septembre 1914

Malgré le large mouvement effectué, en Belgique, par l’armée allemande, le général Joffre lance deux offensives, l'une en Alsace par la 1re armée et l'autre conduite par la 2e armée en Lorraine afin de reprendre les départements perdus en 1871. Hormis quelques succès initiaux qui font espérer une victoire rapide, cette tentative se solde par un échec. La 2e armée doit se replier hâtivement en direction du Grand Couronné de Nancy où elle s'y déploie en demi-cercle au nord, entre la Moselle et la Meurthe.

Le 24 août 1914, les Allemands marchent sur la Trouée de Charme, point de jonction entre la 1re et la 2e armée française. Ce passage, seule plaine entre le Grand Couronné et les contreforts des Vosges, permettrait à l’ennemi de prendre les Français à revers, de marcher sur la Meuse et d’enlever Verdun.

Se déroulant sur les pentes ouest des Vosges moyennes, la bataille de la Mortagne est une succession de points d’accroche où l’offensive est menée par les troupes allemandes, l’armée française gardant une posture défensive à la suite de prélèvements de soldats envoyés renforcer le front de la Marne. Situé dans l'axe sud de l'attaque dirigée vers Rambervillers, le col de la Chipotte est ainsi au cœur de tous les enjeux.

Au milieu de la forêt, la lutte est acharnée et sanglante. Du 26 août au 11 septembre, chasseurs, fantassins et coloniaux résistent aux assauts successifs de l'ennemi. Les corps à corps sont nombreux. Le col de la Chipotte change plusieurs fois de main. Surnommé notamment le "col de la mort", celui-ci constitue un élément essentiel de la bataille des frontières. Près de 4 000 Français y perdirent la vie.

Renonçant à son attaque, l’ennemi se replie, libérant ainsi Saint-Dié, et se retranche sur des positions précédemment fortifiées qu’il ne va plus quitter jusqu’à la fin de la guerre.

En octobre 1914, le front de Lorraine se stabilise jusqu’à l’armistice de 1918.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/saint-benoit-la-chipotte

88700 Saint-Benoît-la-Chipotte

Ensemble de stèles et d’anciennes tombes individuelles du Petit Donon

Le Petit Donon et le Donon constituent les sommets septentrionaux des Vosges, s’y trouvent les stèles du cimetière originel commun franco-allemand, créé au lendemain de la bataille du 22 août 1914 par les allemands dispersé dans le massif montagneux en fonction de l’inégale dureté des roches.

On voit là le souci de donner à tout combattant une sépulture.

La dureté de la roche les empêche de donner à chacun une sépulture individuelle. La tombe partagée à deux ou à trois avoisine donc la tombe individuelle).

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/site/le-donon/

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/le-donon

67130 Wisches

Nécropole nationale de Riche

Le secteur mémoriel de Riche-Morhange comprend deux biens liés à la bataille de Morhange du 19-20 août 1914 : la nécropole internationale de Riche et le cimetière allemand de l’Hellenwald. Ces deux cimetières sont initiés par l’autorité allemande. Le cimetière militaire allemand est créé le 7 août 1914, par transformation du cimetière de garnison et la nécropole française de Riche, ouverte au milieu du champ de bataille, le 21 août 1914, pour donner une sépulture aux soldats allemands et français tués lors des combats.

C’est à ce moment-là que la politique de la sépulture individuelle par l’identification des corps et leur mise en cercueil avant leur inhumation est inaugurée. A Riche, l’inhumation est d’abord faite dans des tombes communes puis individuelles, tandis que dans le cimetière allemand de l’Hellenwald, ce sont des tombes individuelles dès le début. Ces deux cimetières illustrent parfaitement un moment clef de l’évolution des rites funéraires. De plus, a nécropole de Riche est le lieu de la première cérémonie œcuménique de la guerre, le 25 août 1914, lors de la bénédiction des fosses. Tous, sans distinction de nationalité reçoivent les honneurs. Le 20 août 1915, les Allemands y instituent une journée annuelle du souvenir.

Élément remarquables :

Monument aux morts des combats des 19-20 août 1914.

Chapelle commémorative.

Tombe de Joseph de Curières de Castelnau, sous-lieutenant au 4èmeB.C.P., fils du général, mort pour la France le 20 août 1914.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/riche

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/site/riche/

57340 Riche

Chemins de mémoire dans l'Est et le Nord de la France

Ces chemins de mémoire sont décrits sur le site Espace Loisirs de l'IGN : https://ignrando.fr/fr/parcours/

Le Monument de Lorraine honore les combattants des batailles qui se sont déroulées en 1914 et 1915 sur le sol de la Lorraine et, notamment :

- Le coup d’arrêt victorieux du 25 août 1914 à Rozelieures,

- La bataille d’usure sur la Mortagne qui paracheva, du 26 août au 7 septembre 1914, le verrouillage de la Trouée de Charmes d’où l’appellation de bataille de Charmes appliquée parfois à ces deux premières phases,

- La bataille du Grand Couronné, du 4 au 13 septembre 1914, appelée bataille de Nancy,

- Enfin, les multiples combats livrés sur les confins vosgiens contre la 7e Armée du général Von Heeringen, du 20 août au 13 septembre 1914.

88130 Charmes

La bataille du Grand Couronné et les autres batailles de Lorraine en août et septembre 1914

- La ligne extrême atteinte par les allemands, ainsi que les directions générales d’attaque de leurs 6e et 7e Armées,

- L’ordre de bataille sur le terrain des grandes unités françaises avec leurs axes d’attaque,

- Les noms des lieux les plus disputés sur la ligne de feu,

- La représentation sélective des quatre phases de la bataille qui sont :

- Le coup d’arrêt victorieux du 25 août 1914 à Rozelieures,

- La bataille d’usure sur la Mortagne qui paracheva, du 26 août au 7 septembre 1914, le verrouillage de la Trouée de Charmes d’où l’appellation de bataille de Charmes appliquée parfois à ces deux premières phases,

- La bataille du Grand Couronné, du 4 au 13 septembre 1914, appelée bataille de Nancy,

- Enfin, les multiples combats livrés sur les confins vosgiens contre la 7e Armée du général Von Heeringen, du 20 août au 13 septembre 1914.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

54700 Sainte-Geneviève

Nécropole française du Trottoir - La Crête des Eparges

Des empreintes pour notre mémoire

La Meuse a connu les combats de la Grande Guerre de 1914 à 1918.

Ici, nos «bleus à l'âme» s'appellent Verdun, l'Argonne, les Eparges, le Saillant de St Mihiel...

les découvrir et les comprendre permettent de transmettre la Mémoire de tous les hommes qui se sont alors battus. Les années passant, ce devoir de Mémoire devient aujourd'hui devoir d'Histoire.

Dès la formation du Saillant de Saint-Mihiel en septembre 1914, les Français ont cherché à réduire cette hernie. C'est ainsi que des combats acharnés, d'abord de surface puis ensuite essentiellement de mines, se déroulèrent aux Eparges, crête constituant la frontière nord-ouest du Saillant.

Dans le but de réduire le Saillant de St Mihiel formé dès septembre 1914, les Français opèrent un assaut aux Eparges le 17 février 1915. Cet assaut est immédiatement suivi de contre-attaques allemandes qui permettent à ces derniers de reprendre le terrain.

S'ensuivent alors d'âpres combats aux Eparges, quelques combats de surface mais surtout des combats de mines. Les 9 et 10 avril 1915, un bataillon du 8e R.I. s'empare de l'éperon Est des Eparges (Point X).

Ce n'est pas pour autant que les combats des Eparges soient terminés : le 24 avril 1915, von Stranz lance avec succès une attaque des Eparges à la Tranchée de Calonne. A l'ouest du champ de bataille, le village lui-même reste toujours aux mains des Français. Mais il est situé sous le feu des Allemands et de leurs tireurs d'élite. Il est peu à peu détruit par le bombardement.

Quant à la crête elle-même, elle est défoncée par les mines dont les entonnoirs vont du point C au point X, tous deux marqués par un monument. Les combats continuent les mois qui suivent, avec plus ou moins d'intensité.

Ce n'est qu'en septembre 1918 que le site des Eparges est libéré, grâce à l'offensive de la 1ère armée américaine qui libère le Saillant. Le 14 septembre 1918, les Américains sont à Fresnes-en-Woëvre : les Eparges ne sont plus aux mains des Allemands.

Nécropole Nationale du Trottoir

Au pied de la célèbre butte, cette nécropole se détache sur un fond de sapins noirs. Elle comporte 2108 tombes parmi lesquelles figurent dix stèles musulmanes. De plus, un ossuaire contient 852 corps. Dans ce cimetière, créé pendant la guerre, ont été regroupés les restes de soldats provenant des cimetières du Bois et de Marquanterre. Il a été entièrement refait en 1958.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/le-trottoir

55160 Les Éparges

La Zone Rouge de Verdun

Ensemble mémoriel de Douaumont (Ossuaire de Douaumont, Nécropole nationale de Douaumont, Monument israélite de Douaumont, Monument musulman de Douaumont) / Fort de Douaumont / Stèle des fusillés de Fleury-devant-Douaumont

- Ensemble mémoriel de Douaumont

Cet ensemble est constitué de monuments funéraires et confessionnaux qui s’organisent autour de la nécropole nationale accueillant 16 142 soldats français et 592 soldats de l’empire colonial, inhumés dans le carré musulman. En surplomb de la nécropole, une plaque de bronze rappelle le geste accompli entre le Chancelier allemand Kohl et le Président français Mitterand, marquant l’amitié entre les deux pays. Dominant l’ensemble, l’Ossuaire de Douaumont a été érigé à l’initiative de l’évêque de Verdun : Mgr Ginisty. Ses sous-sols renferment des fosses contenant les ossements anonymes, français et allemands. Au sommet du monument, la tour haute de 46 mètres porte la lanterne des morts. De part et d’autre, aux extrémités de la nécropole, deux monuments complètent l’ensemble : le monument israélite, édifié en 1938 qui évoque le Mur des Lamentations de Jérusalem ; et le monument musulman inspiré de l’art arabo-musulman.

- Fort de Douaumont

Ancienne place forte militaire, il est cependant considéré comme un lieu funéraire dans la mesure où reposent les corps de 679 combattants allemands tués lors d’une explosion accidentelle, le 8 mai 1916. Une plaque de bronze fixée sur le mur de la nécropole rappelle cette tragédie. Les drapeaux français et allemand flottent aujourd’hui côte à côte sur le fort pour rappeler la mort commune des soldats des deux armées.

- Stèle des fusillés de Fleury-devant-Douaumont

Inaugurée le 4 novembre 2009, cette stèle se situe à quelques centaines de mètres du lieu de l’exécution d’Henri Herduin et Pierre Millant, fusillés sans jugement en 1916 puis réhabilité dix ans plus tard.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/site/la-zone-rouge-de-verdun/

55400 Vaux-devant-Damloup

Le Mort-Homme

Le Mort-Homme Oeuvre saisissante du sculpteur Jacques Froment-Meurice érigée par l'amicale des anciens de la 69e division d'infanterie.

Se dégageant de son suaire, debout, le squelette du soldat pousse son cri de victoire. Il porte sur un bras un drapeau, symbole de la nation pour laquelle il s'est sacrifié, de l'autre bras il brandit le flambeau de la victoire.

Sur le socle du monument, la formule « Ils n'ont pas passé », rappelle la résistance victorieuse des soldats français.

http://www.verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/lieux-et-visites/monument-du-mois---avril-2012---monument-du-m

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

55100 Chattancourt

Nécropole française de la Maize - la Butte de Vauquois

En Argonne, certains lieux sont aujourd'hui tristement célèbres : la Vaux-Marie, la Butte de Vauquois, la Haute-Chevauchée...

Dominant toute la région à l'Est de l'Argonne, la butte de Vauquois fut considérée par les Etats-Majors des deux camps comme un observatoire exceptionnel et un verrou stratégique.

Dès le 24 septembre 1914, les Allemands occupent cette colline et en font une véritable forteresse. Le 4 mars 1915, après plusieurs offensives, les Français reprennent pied sur la butte. La guerre de position commence. Les soldats s'enterrent et creusent des kilomètres de galeries et de rameaux de combats afin de s'infiltrer dans le réseau ennemi et de lui causer le plus de pertes possibles à coups de tonnes d'explosifs.

La Butte de Vauquois devient ainsi une véritable termitière, composée d'aménagements souterrains s'étageant sur plusieurs niveaux (plus de 17 km. de puits, galeries et rameaux).

Lieu majeur de la guerre des mines (519 explosions recensées : 199 allemandes et 320 françaises), Vauquois sera libérée le 26 septembre 1918 par les Américains.

Lieu encore intact de la Grande Guerre, la Butte de Vauquois est classée Monument Historique.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/la-butte-de-vauquois

55270 Vauquois

Nécropole nationale de Saint-Thomas-en-Argonne & Monument ossuaire de la Gruerie

Dès juillet 1915, les Allemands attaquent pour s’emparer de Clermont-en-Argonne et atteignent le sud de la cote 285 qui sera ensuite coupée par la ligne de front. Cette ligne retrouve un calme relatif en 1917, après une année de guerre des mines qui a ravagé le territoire.

Pendant la Grande Guerre, le Bois de la Gruerie était sur la ligne de front et fut le théâtre des assauts les plus meurtriers entre janvier et juillet 1915.

Le site est composé d’un monument ossuaire et d’une nécropole situés en lisière de forêt.

Le monument ossuaire se présente comme un mur de pierre. Au centre, un haut-relief symbolise une femme, dont le visage rappelle une Marianne coiffée d’un bonnet phrygien, et dont la main droite présente la flamme du souvenir. Au sous-sol, une galerie abrite des plaques dédiées aux morts par des familles de disparus.

En face, la nécropole dite de Saint-Thomas-en-Argonne, abrite 1 230 sépultures individuelles marquées d’une croix blanche ainsi que d’un ossuaire rassemblant les restes de 442 soldats.

Créée en 1924 pour y regrouper les corps des soldats tués au cours des batailles d’Argonne de 1914 à 1918.

La souffrance et le sacrifice des soldats noblement consentis se traduisent dans la symbolique de l’ossuaire de la Gruerie. La densité de la forêt de l’Argonne et l’âpreté des combats ont amplifié les pertes de soldats dans ce secteur.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/site/largonne/

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/saint-thomas-en-argonne

51800 Vienne-le-Château

Cimetière militaire franco-allemand du Radan - Bellefontaine

Historique

Érigé par les Allemands à partir de mai 1917, ce cimetière regroupe 527 militaires français et 298 militaires allemands victimes des combats acharnés de Bellefontaine du 22 août 1914.

Ce jour-là, le 120e Régiment d’Infanterie (3.400 hommes), le 19e Régiment de Chasseurs à Cheval (750 cavaliers) et le 42e Régiment d’Artillerie (36 canons) de la 4e Armée Française disputèrent férocement le village de Bellefontaine au 10e Régiment de Grenadiers (3.400 hommes), le 11e Régiment de Chasseurs à Cheval et le 6e Régiment d’Artillerie (42 canons) de la 5e Armée Allemande commandée par le Kronprinz.

Ce fut une victoire française mais inutile en raison de la tragique défaite du corps colonial le même jour à Rossignol (Source: Site de la commune de Tintigny).

Inscriptions figurant sur le monument

"EHRE-DEN TAPFERN DIE IHR LEBEN HINGABEN FÜR IHR VATERLAND

HONNEUR AUX BRAVES QUI ONT DONNÉ LEUR VIE POUR LEUR PATRIE"

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.bel-memorial.org/cities/luxembourg/bellefontaine/bellefontaine_cim_mil_FR-DE.htm

http://www.luxembourg-belge.be/diffusio/fr/voir-faire/visiter/chateaux-monuments/bellefontaine/cimetiere-militaire-du-radan-1914_TFO10212.php

6730 Bellefontaine- Province du Luxembourg - Belgique

La Main de Massiges

Une lettre d'un jeune soldat tué le 7 février 1915 à Massiges décrit les conditions de vie des soldats lors de l'hiver 1914-1915 en Champagne.

Inhumé dans les parapets de la tranchée de 1ère ligne, ce soldat a été retrouvé par l’équipe de bénévoles en juillet 2013, lors de travaux.

Une cérémonie en son honneur a eu lieu le 7 février 2014 à la nécropole militaire du Pont de Marson : Il repose auprès de ses frères d'armes.

Extrait du documentaire "14-18 Les traces cachées" de Docland Yard/Gédéon Programmes de 2014

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

51800 Massiges

Nécropole nationale de la Crouée & Cimetière allemand de la Crouée

C’est la troisième plus grande nécropole militaire française.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/site/souain/

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/la-crouee

51600 Souain-Perthes-lès-Hurlus

Musée du Fort de la Pompelle

Le Fort de la Pompelle se trouve à 5 km de Reims. Classé monument historique, ce haut lieu de la guerre 1914-1918 est le seul fort resté aux mains des Alliés durant les combats et qui a permis la défense de Reims.

Le Fort de la Pompelle s'étend sur 2,31 hectares. Il a été édifié de 1880 à 1883 pour soutenir les forts principaux de Witry-les-Reims, Nogent-l'Abbesse, Berru, Brémont, Saint-Thierry, Fresne et Montbré, qui constituent la ceinture défensive de Reims.

Les travaux sont effectués, sous la direction d'officiers du Génie, par une compagnie disciplinaire. Les casemates, prévues pour loger normalement 11 officiers, 16 sous-officiers et 250 hommes, ainsi que les murailles, en granit de l'Est, sont recouvertes d'une couche de terre crayeuse de quatre mètres d'épaisseur.

L'approvisionnement en eau est assuré par un puits profond de quarante-huit mètres. L'armement, démonté en 1913, correspond aux préconisations de l'état-major. Il se compose de dix pièces d'artillerie (six canons de 155 mm modèle 1881 du système Bange et quatre canons de 138 mm) de rempart et de huit pièces de flanquement.

Durant les quatre années de guerre, 180 régiments, dont deux brigades spéciales russes en 1916 et des bâtiments fluviaux de la Marine nationale postés embossés (amarrés) sur le canal entre Sept-Saulx et Courmelois, se succèdent pour défendre le Fort de la Pompelle et Reims. Les bombardements allemands, incapables de venir à bout des défenseurs, bouleversent complètement le site.

Le Fort de la Pompelle en effet, désarmé lors du commencement de la guerre, est pris sans combat par les troupes allemandes le 4 septembre 1914 mais reconquis, le 24 septembre 1914, par le 138e régiment d'infanterie, dans le sillage des victoires de la Marne. Le 1er corps d'armée du général Mazillier ne libère la zone de l'emprise allemande qu'en 1918.

Abandonné pendant quarante ans, les ruines du fort sont mises en vente en 1955. La Fédération Nationale André Maginot se porte acquéreur et le cède ensuite à la ville de Reims en 1968.

Les collections du musée évoquent, au moyen de documents originaux, la vie quotidienne dans les tranchées de même que les âpres combats pour la défense de la cité des sacres : armes, équipements, pièces d'uniformes et d'artillerie, mannequins, etc.

La salle consacrée à l'artillerie de tranchée présente notamment des canons de 75 français et de 77 allemands ainsi que les souvenirs du corps expéditionnaire russe en Champagne et ceux de l'aviation de chasse française. Une série unique au monde de 560 coiffes de l'armée impériale allemande renforce le caractère exceptionnel du site.

Le dispositif de défense de la ville de Reims se compose de plusieurs forts : Réduit de Chenay Fort de St Thierry Batterie de Loivre Fort de Brimont Batterie du Cran Fort de Fresnes Fort de Witry-les-Reims Ouvrages de la Vigie de Berru Fort de Nogent l'Abbesse Fort de La Pompelle Fort de Montbre

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source ;

http://cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-du-fort-de-la-pompelle

51500 Puisieulx

Le dernier combat de l'Armée Française : Vrigne-Meuse, 10 et 11 novembre 1918

Voulue par le Maréchal Foch, la dernière bataille, celle de la Victoire, eut lieu à Vrigne-Meuse les 10 et 11 novembre 1918.

Au matin du 11 novembre, la nouvelle de la signature du cessez-le-feu fut connue à 8h45. L’ordre prenait effet à 11h. Après des derniers échanges de tirs, le clairon Delaluque égréna les notes du cessez-le-feu, bientôt répétées par les Allemands.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

08350 Vrigne-Meuse

Incendie et destruction de la cathédrale de Reims en 1914

C'est la Cathédrale de Reims que choisit le Général de Gaulle pour célébrer la réconciliation franco-allemande avec le Chancelier Adenauer en 1963.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

51100 Reims

Le Chemin des Dames - Aisne

- la Mission du Centenaire

-Extrait du documentaire Douce(s) France(s) – En Picardie et Nord-Pas-de-Calais (2013), une coproduction de ARTE G.E.I.E et de Gedeon Programmes avec RMC Découverte

- Le Chemin des Dames, l'Abbaye de Vauclair et la Nécropole de Cerny-en-Laonnois filmés lors de la 6ème étape Arras - Reims du Tour de France 2014.

source : France-Télévisions

02160 Craonne

Cerny-en-Laonnois - Nécropoles et Chapelle

Le village de Cerny-en-Loannois, dans le département de l'Aisne, est installé sur une terrasse dominant l'Ailette, au carrefour de la route Laon-Fismes et du Chemin des Dames.

Traditionnellement, le village est considéré comme le lieu de naissance de Saint Rémi (437-533), l'évêque de Reims qui baptisa Clovis. C'est là aussi que Napoléon Ier a résidé au soir de la bataille de Craonne, le 7 mars 1814.

Les premiers combats du Chemin des Dames se sont déroulés en ces lieux autour d'une ancienne sucrerie fortifiée par les troupes allemandes.

1 - La colonne des Britanniques

Ce bétyle rend hommage aux héros du 1er Bataillon Loyal North Lancashire tombés lors de la première bataille du Chemin des Dames : l'assaut de la sucrerie de Cerny-en-Laonnois en 1914.

Il est installé au bord de la route départementale n° 967 et porte la dédicace : "In memory of the officers warrant and non commissioned officers and men of the Battalion Loyal North Lancashire regiment who laid down their lives on active service 1914-1919 ".

Au début de la guerre en effet le général Joffre lance une offensive qui, à partir du 5 septembre 1914, permet aux troupes françaises et anglaises d'atteindre l'Aisne, le 13 septembre, entre Venizel et Berry-au-Bac.

Mais le 14 septembre voit l'arrêt de la progression franco-britannique. Les Britanniques doivent creuser leurs premières tranchées le 14 septembre sur les pentes sud du Chemin des Dames, entre Vendresse et la sucrerie de Cerny-en-Loannois.

Du 15 au 20 septembre, chacune des deux armées cherche vainement à percer le front adverse entre Cerny-en-Loannois et Craonne. De nouvelles tentatives ont encore lieu du côté allemand du 26 au 29 septembre, puis côté français le 30 septembre et du 12 au 14 octobre.

Début 1915, les troupes du Kaiser achèvent la conquête du secteur du Chemin des Dames, lors, notamment, de l'attaque de la ferme de la Creute (la Caverne du Dragon), et commencent à fortifier cette ligne maintenant en arrière du front.

Nivelle lance la grande offensive pour rompre les lignes allemandes le 16 avril 1917. Effort inutile et coûteux en hommes, les mutineries se propagent au sein des troupes. Le 15 mai, Nivelle est remplacé par Pétain à la tête des armées françaises. À partir de l'été, il lance une série d'assauts limités afin de reprendre le contrôle des points stratégiques jusqu'à l'Ailette.

En mai 1918, l'état-major allemand lance l'opération Blücher afin de reprendre position entre l'Aisne et l'Ailette. Débordés par la contre-offensive de la deuxième bataille de la Marne, les Allemands se retirent en octobre.

2 - La chapelle

Cet édifice, inauguré le 22 avril 1951, fait office de mémorial oecuménique pour le Chemin des Dames. Il est du à l'initiative d'un comité dont les membres d'honneur sont d'anciens officiers, des dignitaires de l'Église catholique, du président de la Fédération protestante de France, et du Grand Rabbin de France.

Des plaques régimentaires et individuelles en ornent les murs.

Chaque année en avril-mai, une imposante cérémonie religieuse et militaire est organisée pour les commémorations des combats de 1917.

3 - Une lanterne des morts

Faisant face à la chapelle, cet édifice rappelle par son feu nocturne le sacrifice d'une classe d'âge pour défendre ses valeurs jusque dans les tranchées.

4 - Nécropole nationale française

Installée en face du mémorial du Chemin des Dames, au bord de la route départementale n°18, cette nécropole d'une superficie de 13 515 m² rassemble 5 150 corps dont 2 386 en ossuaire.

La nécropole contient également les dépouilles mortelles de 54 combattants russes, inhumés à la suite des combats des plateaux de Vauclerc, de Vendresse et de Troyon et ceux enterrés sur le territoire des communes de Beaulne, de Paissy, de Braye-en-Laonnois et de Moulins.

Le cimetière est créé en 1919 mais son aménagement se prolonge jusqu'en 1925. Il a été procédé à une réfection totale en 1972.

5 - Nécropole allemande

Le cimetière allemand de Cerny-en-Laonnois est situé au bord de la route départementale n°18, à droite à l'entrée du village, en venant de Soissons.

Le site rassemble les corps de 5125 soldats allemands tombés dans le secteur du Chemin des Dames.

Les premiers aménagements datent de 1924/1925, en application des clauses du traité de Versailles concernant les sépultures.

Ici reposent les combattants de l'automne 1914, du printemps 1915, des combats d'avril/mai 1917 et de mai, septembre/octobre 1918. Les régiments réunis proviennent de Westphalie, du Brandebourg, de Saxe, du Württemberg, du Schleswig-Holstein et de Prusse occidentale.

Une convention de 1926, mise en application à partir de 1928, permet de doter le site d'un mobilier funéraire durable, complété par l'accord franco-allemand sur les sépultures du 19 juillet 1966. Une réfection générale est menée en 1974 ; le cimetière est agrandi pour accueillir de nouvelles tombes, une nouvelle entrée est crée, les insignes funéraires remplacés en totalité.

Actuellement le site compte 7 526 dépouilles. Sur les 3 533 tombes individuelles, dont 12 sépultures de confession israélite, 46 restent anonymes et, dans l'ossuaire qui regroupe 3 993 soldats, 3 080 n'ont pu être identifiés.

Renseignements

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bundesgeschäftsstelle,

Abteilung Gräbernachweis,

Werner-Hilpert-Straße 2,

D-34112 Kassel.

Tel.: 0561-7009-0

6 - Une stèle à la 38e division d'infanterie (D.I.) d'Afrique

Erigée face au mémorial du Chemin des Dames, elle rend hommage aux hommes de la 38e D.I. du Chemin des Dames et porte l'inscription suivante :

"La 38e Division d'Infanterie, groupant les RICM, 4e Zouaves, 4e Mixte Zouaves Tirailleurs, 8e Tirailleurs Tunisiens, 32e RAC, compagnies du Génie 19/2 - 19-52, a combattu en septembre 1914 - Chemin des Dames - Craonne - Heurtebise, en avril 1917 - Cerny - les Bovettes - Heurtebise, en octobre 1917 - Chavignon - Carrières Bohéry - Reprise du Fort de la Malmaison le 23 octobre".

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/cerny-en-laonnois-necropoles-et-chapelle

02860 Cerny-en-Laonnois

Mémorial des batailles de la Marne - Dormans

Le Mémorial est situé sur la rive gauche de la Marne, sur un coteau dominant la rivière et la ville de Dormans. Lorsque naît le projet de construire un grand monument pour l'ensemble des combats de la Marne, c'est en effet ce site qui est choisi par le maréchal Foch comme lieu synthétique des deux batailles. La réalisation de l'édifice a été possible grâce à une association créée en 1919 par Mme de la Rochefoucauld et dirigée par le cardinal de Reims et l'évêque de Châlons. Un vaste parc avec château est acquis et le 18 juillet 1920 est posée la première pierre de la chapelle. Les travaux, qui durent de 1921 à 1931, sont financés grâce à de nombreux dons, en particulier ceux de la souscription nationale de 1929 dite "journée des quatre monuments" (l'association, devenue oeuvre, est reconnue d'utilité publique par décret présidentiel du 20 mai 1932).

L'imposant ensemble est dû aux architectes Marcel et Closson. Un escalier monumental mène à un grand parvis où se trouvent un cadran solaire et la table d'orientation qui indique les noms des villages de la vallée de la Marne où s'est déroulée la bataille de 1918. Le parvis donne lui-même accès à une crypte que domine l'église surmontée d'un clocher et de deux clochetons.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/memorial-des-batailles-de-la-marne-dormans

51700 Dormans

Monument de la Victoire de la Marne et Musée d'Histoire de Mondement

A la base du monument, un bas-relief sculpté représente les effigies des généraux qui commandaient une armée durant cette bataille.

Au-dessus, gravé dans la pierre, figure l’Ordre du jour du 6 septembre 1914 signé par Joffre.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

51120 Mondement-Montgivroux

Cimetière Américain "Aisne-Marne" de Belleau

Ce cimetière, d'une superficie de 21 ha, est situé au pied de la colline sur laquelle se trouve le Bois Belleau où beaucoup de ceux enterrés dans le cimetière perdirent la vie.

Informations historiques

Le nom officiel de ce cimetière "Aisne-Marne" correspond au nom de l'offensive "Aisne-Marne" qui se déroula de mai à octobre 1918 essentiellement dans le sud du département de l'Aisne et l'ouest de la Marne.

Parmi les 2289 sépultures de cette nécropole, 250 contiennent les dépouilles mortelles de combattants qui n'ont pu être identifiés. Ceux qui reposent ici étaient originaires des 48 Etats américains de l'époque et du District de Columbia. La plupart sont morts lors de la deuxième bataille de la Marne.

La Chapelle

La chapelle fut érigée au-dessus des tranchées de la ligne de front creusées par la 2ème Division Américaine pour défendre le Bois Belleau après sa capture le 25 juin 1918.

S'élevant à plus de 24 mètres, c'est un bel exemple de l'architecture romane française. Ses marches extérieures, ses murs, et sa terrasse sont en pierre calcaire de St. Maximin, Savonnières et Massangis. Les sculptures encadrant l'entrée décrivent des scènes de tranchées de la Première Guerre mondiale. Les noms des 1 060 disparus sont inscrits sur les murs de la chapelle.

Le Mémorial est l'oeuvre des architectes Cram & Ferguson, Boston, Massachusetts. Le décor de la chapelle fut conçu par William F. Ross et Cie, East Cambridge, Massachusetts, et exécuté par Alfred Bottiau de Paris. En 1934, le Président des Etats-Unis confia la gestion de ce cimetière, inauguré le 30 mai 1937, jour du Memorial Day, à l'American Battle Monuments Commission.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://cheminsdememoire.gouv.fr/fr/cimetiere-americain-aisne-marne-de-belleau

02400 Belleau

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux

Le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux a conçu une muséographie qui déploie tout au long du parcours de visite des principes fondamentaux pour que chacun puisse s’approprier et construire sa propre découverte de la Première Guerre mondiale :

Un voyage dans le temps : pour comprendre notre monde contemporain à la lueur de ce qui s’est passé il y a cent ans

Une immersion complète : pour plonger au cœur de l’histoire des hommes, des femmes et des enfants et essayer de réaliser qu’elles étaient leurs conditions de vie

Un parcours pédagogique : pour que chacun selon son niveau de connaissance ou son intérêt trouve du sens à sa visite

Des outils interactifs : pour être un visiteur acteur de sa visite et pas seulements pectateur, afin de mieux se souvenir de sa découverte

Une sélection des collections : pour pouvoir assurer une rotation des pièces présentées afin de toujours renouveler l’intérêt de la visite

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

77100 Meaux

« Grande Tombe de Villeroy », nécropole nationale de Chauconin-Neufmontiers

La nécropole nationale de Chauconin-Neufmontiers, dite Grande Tombe de Villeroy regroupe dans une seule tombe les corps des 138 soldats tués le 5 septembre 1914 entre Villeroy et Monthyon. La tombe collective n’a pas été déplacée. Le monument érigé en 1932 indique le nom des 103 combattants identifiés et mentionne 34 soldats inconnus.

Il représente le traitement de la mort au début de la guerre et l’immensité des pertes humaines lors de la première bataille de la Marne. Le poète Charles Péguy y est inhumé, un monument commémoratif situé à proximité lui rend hommage. Il témoigne de l’engagement des intellectuels et des artistes dans le conflit.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/site/chauconin-neufmontiers/

77124 Chauconin-Neufmontiers

La Butte des Zouaves à Moulin-sous-Touvent

60350 Moulin-sous-Touvent

14-18, l'Oise se souvient

source

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBKuPRJaTBpKJO4ypmo6Wbxtz-6kBqZ-_

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

60400 Noyon

Le Musée Franco-Australien de Villers-Bretonneux

Le musée retrace l’histoire du corps expéditionnaire australien pendant la Première Guerre mondiale et plus particulièrement sur le Front de l’Ouest en 1918.

Le musée fera l'objet d'importants travaux de rénovation en 2016, nécessaires pour permettre un plus grand confort aux visiteurs (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, scénographie). Pendant les travaux les visiteurs seront accueillis au rez-de-chaussée dans la magnifique salle Victoria ornée de boiseries sculptées par l'artiste australien John Grant représentant la faune et la flore australienne.

Une exposition provenant des collections du musée y est spécialement aménagée.

Dans la cour de l’école, en plus d’une fresque australienne dans le style Aborigène réalisée par les enfants de l’école et inaugurée à l’Anzac day 2009, est inscrit sur le préau en lettres vertes sur fond jaune le message suivant : “DO NOT FORGET AUSTRALIA” .

Ce message, traduit par “n’oublions jamais l’Australie” exprime le souhait du devoir de mémoire et de reconnaissance. II est à l’origine des liens étroits entre le peuple d’Australie et les habitants de Villers-Bretonneux. On retrouve cette inscription en Français dans chaque classe.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/musee-franco-australien-villers-bretonneux

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/musee_franco_australien_de_villers_bretonneux

80800 Villers-Bretonneux

Le mémorial national australien de Villers-Bretonneux

Ce jour-là, la reine Élizabeth déposa un bouquet de coquelicots, qui lui avait été donné par un écolier de la région, devant le Mémorial national australien de Villers-Bretonneux lors de son inauguration.

Eut-elle une pensée pour son propre frère, Fergus Bowes-Lyon, « disparu » lors de la bataille de Loos en 1915 ?

Sur les murs du monument sont gravés les noms de quelque 11 000 soldats australiens « disparus » au combat en France.

Dans la nuit du 24 au 25 avril 1918, les soldats australiens reprirent Villers-Bretonneux des mains des Allemands, une bataille également commémorée dans le musée franco-australien situé dans l’école Victoria du village

Dans la cour de l’école se trouve un écriteau : « Do Not Forget Australia » (« Ne pas oublier l’Australie »).

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.ww1westernfront.gov.au/french/villers-bretonneux/what-happened-here.php

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/memorial-national-australien-villers-bretonneux

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/memorial_national_australien

80800 Fouilloy

Le Musée Somme 1916 - Albert

De remarquables mises en scène grandeur nature vous surprennent dans une ambiance héroïque et terrible, avec un réalisme saisissant, permettant de comprendre la dure vie de nos aïeux. Dans ces tranchées reconstituées, vous découvrirez l’affrontement à l’ennemi, et aussi la boue, le froid, le gel, les nuits sans sommeil auxquelles s’ajoutent les problèmes d’hygiène : le combattant des tranchées doit souvent faire la chasse aux poux, aux puces, aux rats attirés

par les cadavres…

La muséographie vise à donner du sens, susciter l’émotion, restituer la dimension humaine de l’histoire et sa tension dramatique à travers de riches collections d’objets, du matériel, des armes, des souvenirs militaires ou personnels des soldats des principales nations en guerre.

Avant de quitter le souterrain, une ambiance de son et lumière, où l’on s’imagine parcourir une tranchée en pleine nuit sous les tirs d’artillerie…

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/musee-somme-1916

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/musee_somme_1916_a_albert

80300 Albert

Lochnagar Crater - OVILLERS-LA-BOISSELLE

Ce trou de mine, de 91 mètres de diamètre et de 21 mètres de profondeur, est maintenant le seul accessible au public.“Lochnagar” est la propriété d’un Anglais, Richard Dunning.

Le site est devenu une propriété privée en 1978. Les Amis de Lochnagar et son Président Richard Dunning entretiennent le cratère et organisent chaque 1er juillet une très émouvante cérémonie du souvenir à 7h28 pour rappeler le déclenchement de la bataille de la Somme en ce même lieu et à la même heure.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/lochnagar-crater

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/lochnagar_crater

80300 Ovillers-la-Boisselle

Le mémorial terre-neuvien de Beaumont Hamel

Le 1er juillet 1916, à 9h, les hommes du régiment terre-neuvien, à peine sortis de leurs tranchées, se trouvèrent pris sous le feu de mitrailleuses allemandes. Une demi-heure plus tard, ils n’étaient plus que 68 valides. Tous les officiers avaient été tués ou blessés. Proportionnellement aux effectifs engagés, cette action fut l’une des plus meurtrières de l’offensive de la Somme.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/memorial-terre-neuvien-beaumont-hamel

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/memorial_terre_neuvien

80300 Beaumont-Hamel

La Tour d’Ulster - Thiepval

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/tour-ulster

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/tour_d_ulster

80300 Thiepval

Mémorial de Thiepval et centre d'interprétation

De part sa position géographique, Thiepval a été le théâtre de la bataille de la Somme de 1916 : les Allemands, des hauteurs du village, dominent l’armée française restée en contre-bas, dans la vallée sur les bords de la rivière Ancre.

Très rapidement la guerre de mouvement se transforme en guerre de position, le front est stabilisé et les armées commencent à s’enterrer passant des jours et des nuits à creuser des tranchées.

Les Allemands vont ainsi utiliser toute cette période à construire une ligne de défense impressionnante et sophistiquée qui formait une ligne de fortification autour du village, et à l’intérieur de cette dernière : dédale de tranchées, boyaux.

À la fin de l’année 1915, lors de la conférence de Chantilly, l’état major franco-britannique décide d’une offensive dans la Somme. C’est l’attaque surprise allemande sur Verdun le 21 Février 1916 qui précipite les événements de la Somme. Les Français délaissent une partie du front de la Somme aux Britanniques qui en occupent seuls 30 kms. Verdun étant quant à lui défendu par l’armée française. Plus les pertes françaises sur Verdun augmentaient, plus on pressait Haig de lancer l’offensive sur la Somme qui fut fixée au 29 Juin.

Mais celle-ci fut repoussée au 1er Juillet en raison de conditions météorologiques défavorables.

La préparation de l’offensive débute par un tir d’artillerie continuel nuits et jours pendant 6 jours, destiné à détruire au maximum les lignes de défenses allemandes.

Le 1er juillet 1916, à 7h20, l’offensive est lancée, 100 000 soldats britanniques inexpérimentés (les bataillons de "Pals" - "bataillons de copains"), chargés de 30 kg de paquetage, partent à l’assaut, très vite fauchés par les mitrailleuses allemandes.

Au soir du 1er juillet, 60 000 britanniques sont hors de combat, 20 000 d’entre eux sont tués, 40 000 sont blessés ou faits prisonniers. Les pertes allemandes représentent environ 1/10ème de ce chiffre.

Le premier jour de la bataille de la Somme est un échec, un désastre pour l’armée britannique qui qualifiera ce jour du 1er Juillet 1916, le jour le plus sanglant de son histoire militaire, “the bloodiest day of the British army”.

Thiepval est finalement libéré le 27 Septembre 1916 par les britanniques et la bataille de la Somme se termine le 18 novembre de cette même année.

La percée n’a pu être réalisée mais la bataille de la Somme a permis aux Français de tenir à Verdun. L’armée allemande qui a dû livrer bataille en même temps à Verdun et dans la Somme est très affectée et totalement exténuée.

La bataille de la Somme a provoqué chez les Britanniques 420 000 pertes (morts, blessés, disparus ou faits prisonniers). Thiepval est repris par les Allemands lors de leur grande offensive de mars 1918 pour être définitivement repris en août 1918, toujours par les Britanniques.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

site officiel du centre d'accueil et d'interprétation de Thiepval :

http://www.historial.org/Champs-de-bataille-de-la-Somme/Thiepval

autres sources :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/memorial-thiepval-centre-interpretation

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/memorial_franco_britannique

80300 Thiepval

Belvédère de Frise - Blaise Cendrars

En 1914, il s’engage dans la Légion étrangère. De la mi-décembre jusqu’en février 1914, il est en position à Frise (aux lieux-dits de "la grenouillère" et du "bois de la vache"). Il raconte sa guerre des tranchées dans ses ouvrages “La main coupée” et “J’ai tué” :

« Au bois de la vache, à la corne au bois, nous tenions un petit poste qui n’était séparé du petit poste allemand que par quelques sacs de terre. On aurait pu s’embrocher à la baïonnette d’une tranchée à l’autre ».

Puis, il rejoint les tranchées d’Herbécourt puis le front d’Artois et enfin Tilloloy. Au cours des meurtrières attaques de Champagne, il perdra son bras droit.

Le belvédère de Frise est un site naturel, historique, unique et authentique. Dominant la vallée de la Somme, il permet de s'approprier tant le fleuve que l'histoire de la Grande Guerre.

Les tranchées décrites par Cendrars existent toujours aujourd'hui et cohabitent avec des trous d'obus et des ovins.

Ce site préservé est géré par le Conservatoire des sites naturels de Picardie.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

source :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/frise

80340 Frise

Monuments et cimetières de Pozières

Situé sur une crête, il était traversé par un double réseau de tranchées constituant la 2ème ligne allemande et flanqué de 2 blockhaus-observatoires au nord et au sud, dominant tout le champ de bataille (côté Albert, “Gibraltar” - côté Bapaume, “le Moulin à Vent”).

Sa position stratégique en fait un solideverrou, que les troupes alliées devaient conquérirpour investir la Ferme du Mouquet, puis la colline de Thiepval, point de défense également solide de l’armée germanique.

Cet objectif de contournement fut en majeure partie confié aux troupes d’Australie, dont la plupart rentraient de Gallipoli (détroit des Dardannelles), où les troupes australiennes, avec les troupes néo-zélandaises, subirent un baptême du feu extrèmement violent.

Arrivés le 23 juillet 1916 et après s’être emparés de Pozières, les Australiens, épuisés par d’incessantes contre-attaques d’artillerie, furent relevés le 5 septembre par les Canadiens à la Ferme du Mouquet. Trois de leurs divisions étaient passées par le secteur de Pozières et avaient subi des pertes supérieures au tiers des effectifs engagés.

Quant au village, il avait totalement disparu.

Le nom de Pozières possède une telle renommée dans la mémoire australienne qu’il a été donné, après la guerre, à un petit village du Queensland (Australie).

Mais Pozières a également été marqué par la première participation au combat des chars, le 15 septembre 1916,.

Des 49 tanks britanniques Mark I qui se déployèrent sur une ligne Courcelette - bois de Leuze (près de Combles), 27 tanks au total atteignirent la ligne de front allemande, 19 leur premier objectif, 11 leur second et seulement 6 leur troisième.

Cette date marque le début d’une progression britannique plus équilibrée et un annonce un changement dans la tactique de combat avec cette nouvelle arme.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/monuments-cimetieres-pozieres

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/pozieres

80300 Pozières

HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE - Musée de la Première Guerre Mondiale

Le musée a été conçu pour être un musée d’histoire culturelle, ce qui se traduit par une scénographie plaçant au centre de la présentation les individus :

les soldats comme les civils, les prisonniers, les populations occupées, déplacées…

Cette approche anthropologique vise à montrer l’humanité en guerre, dans une guerre totale affectant la société dans son ensemble.

Le mode de présentation muséographique se veut comparatiste, en mettant en parallèle pour chaque thème traité les productions des trois principaux belligérants et celles de leurs alliés. Ce comparatisme constitue la grande originalité du musée qui, par ce biais, montre et explique comment les populations ont réagi face à une conflagration d'une dimension jusqu'alors inconnue, selon leurs origines, leur culture et leur façon particulière d’envisager la guerre. Car pour ces populations immergées dans le conflit, la guerre est inséparable des représentations qui donnent sens aux souffrances endurées.

C'est cette "culture de guerre" qui constitue le point commun entre tous les acteurs sociaux de 1914 à 1918 et qui est au centre du propos muséal. C'est à travers les collections réunies pour le musée et constituées d'objets originaux de toute sorte – de la pièce d'artisanat de tranchée à la banale boîte de bonbons ; de l'œuvre d'art à la pièce d'uniforme – que cette "culture de guerre" est présentée au visiteur.

Au-delà des années de guerre proprement dites, l’Historial de la Grande Guerre propose une réflexion sur les origines et les conséquences du premier conflit mondial. Matrice du XXème siècle, la Première guerre mondiale a des répercussions toujours actuelles, sur le plan géopolitique et socioculturel. L’Historial de la Grande Guerre incite donc à la réflexion sur la nature de la violence, mécanismes de celle-ci, et sur sa nature protéiforme. Présenter la guerre sous tous ses aspects, c’est permettre de commencer une réflexion sur la paix au regard des les épreuves passées et du monde actuel.

L’Historial de la Grande Guerre invite donc chaque visiteur à s’interroger sur la notion de « conflit », à réfléchir sur le monde passé, présent et à venir. La muséographie cherche à expliquer dans un premier temps, pour que la connaissance permette ensuite à l’émotion de s’exprimer. Ainsi, le musée montre la profonde influence aux résonances contemporaines d’une guerre, totale, industrielle et mondiale.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.historial.org/

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/peronne-historial-grande-guerre

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/historial_de_la_grande_guerre

80200 Péronne

La Chapelle du souvenir de Rancourt

C’est aussi le haut-lieu - et presque le seul - du souvenir de la participation française à la bataille de la Somme.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

sources :

http://www.somme14-18.com/lieu-de-souvenir/chapelle-du-souvenir-rancourt

http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/decouvrez/les_sites_de_la_grande_guerre/chapelle_du_souvenir_francais

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/rancourt

80200 Bouchavesnes-Bergen

Borne Vauthier - Monchy-le-Preux

62118 Monchy-le-Preux

La carrière Wellington à Arras

A partir de ce moment, les Britanniques organisent l’attaque prévue pour le mois d’avril 1917. Le principal souci du haut commandement est de concentrer des troupes en grand nombre sans attirer l’attention de l’adversaire. Un vaste réseau souterrain va alors être réalisé, il permettra aux troupes anglaises de surgir à quelques dizaines de mètres devant les premières lignes ennemies sans avoir à subir le feu ennemi lors du passage dans le no man’s land. C’est aux tunneliers néo-zélandais que l’on doit en grande partie l’aménagement des vingt-deux kilomètres de cheminements souterrains, d’une carrière à l’autre. Ces lieux étaient agencés pour répondre aux besoins élémentaires des hommes : des cuisines, des douches, un hôpital, des latrines ont été réalisées. Ces souterrains ont pu accueillir plus de 24000 hommes, soit l’équivalent de la population de la ville d’Arras à la veille du 1er conflit mondial.

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

62000 Arras

Borne Vauthier - Gavrelle

62580 Gavrelle

Lieu historique national du Canada de la Crête-de-Vimy - Monument à la Division Marocaine à Vimy

CENTRE D'INTERPRÉTATION DU MÉMORIAL - MINISTÈRE CANADIEN DES ANCIENS COMBATTANTS

Chemin des Canadiens

62580 VIMY

+33 (0)3 21 50 68 68

www.vac-acc.gc.ca

Erigées au point culminant de la crête, là où les troupes canadiennes ont remporté la bataille de Vimy en avril 1917, les deux tours blanches du mémorial dominent la plaine de Lens.

Hautes de 27 mètres et bâties avec 6 000 tonnes de pierre, elles sont l’œuvre de l’architecte et sculpteur canadien Walter Seymour Allward.

Elles symbolisent l’union par delà l’Océan du Canada représenté par la feuille d’érable et de la France avec la fleur de lys.Il aura fallu onze ans pour les construire et sculpter sur place les quelque vingt statues qui l’ornent. Les difficultés rencontrées ont été gigantesques en raison du sol bouleversé par quatre années de combats. 15 000 tonnes de béton armé ont dû être coulées pour les fondations.

Le Canada moderne est né dans les tranchées de Vimy.

La plus célèbre des statues, taillée dans un bloc de pierre de 30 tonnes, représente une femme affligée - la jeune nation canadienne - pleurant ses morts.

Sur le mur qui entoure le monument sont gravés les noms des 11 285 soldats tués en France lors de la Première Guerre mondiale et dont les corps n’ont jamais été retrouvés.

En leur honneur, autant de pins du Canada ont été plantés dans le parc proche du monument.

Au total, plus de 60 000 Canadiens ont perdu la vie durant la Grande Guerre et le Lieu historique national du Canada de la Crête-de-Vimy (le nom officiel de ce « Mémorial ») est dédié à leur mémoire.

Il s’étend sur 107 hectares, en grande partie reboisés.

Une partie des souterrains et des tranchées ont été conservés pour mieux comprendre l’âpreté des luttes qui ont permis aux divisions canadiennes de prendre la crête, le 10 avril 1917, et de dégager Arras, restée jusqu’alors sous le feu allemand.

Cette victoire - l’une des seules sur ce front avant 1918 – demeure une page majeure dans l’histoire de la nation canadienne.

Pour aller plus loin...

Vimy 1917

http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/comprendre-et-approfondir/batailles/vimy-1917.html

La bataille d’Arras (avril 1917)

http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/comprendre-et-approfondir/batailles/la-bataille-darras-avril-1917.html

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

62580 Givenchy-en-Gohelle

La Nécropole de Notre-Dame-de-Lorette

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

62153 Ablain-Saint-Nazaire

Le Parc mémorial australien et Le Musée de la Bataille de Fromelles

Le Musée de la Bataille de Fromelles

Situé juste à côté du cimetière militaire de Fromelles (Bois Faisan), le Musée de la Bataille de Fromelles raconte le déroulement de la pire journée de l’histoire militaire australienne ainsi que l’exhumation, près de 100 ans plus tard, des dépouilles de 250 soldats du Bois Faisan. Ce musée, qui a ouvert ses portes en juillet 2014, a bénéficié d’une contribution du Gouvernement australien de plus d’un million de dollars australiens.

Des renseignements concernant les visites sont disponibles sur le site Web

http://www.musee-bataille-fromelles.fr/?lang=fr

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

59249 Fromelles

Chemins de mémoire dans le Nord et l'Est de la France

Ces chemins de mémoire sont décrits sur le site Espace Loisirs de l'IGN : https://ignrando.fr/fr/parcours/

Ils proviennent des comités régionaux ou départementaux pour les circuits principaux.

Ils sont complétés par des parcours locaux décrits par les offices de tourisme.

59360 Le Cateau-Cambrésis

Ypres - le Mont Kemmel - Dixmude

Passant à quelques kilomètres de la ville d’Ypres, le front forme un saillant dans les positions allemandes autour de la riche cité drapière.

Ypres verra ainsi se jouer à ses portes 5 sanglantes batailles et devenir cette « ville martyre » dont la défense deviendra la symbole de la résistance des Alliés face à l’envahisseur allemand.

Le front au 15 novembre 1914 en Belgique et dans la Région Nord - Pas-de-Calais

http://www.terres-de-guerre.fr/photo/54294d0326324bf10a000041/full

Point d'intérêt décrit par Pascal G.

V1.0 mars 2016

Ypres

notes, commentaires & photos (1)

Vous aimerez aussi

Le Front après la course à la mer - 20 septembre - 11 novembre 1914

Tourisme de mémoire| par Elan cyclotouriste de Champs-sur-Marne et Guerre 14-18 |

Le parcours du 127ème RI du 2 août 1914 au 7 avril 1915

Tourisme de mémoire| par Elan cyclotouriste de Champs-sur-Marne et Guerre 14-18 |